2021年04月21日

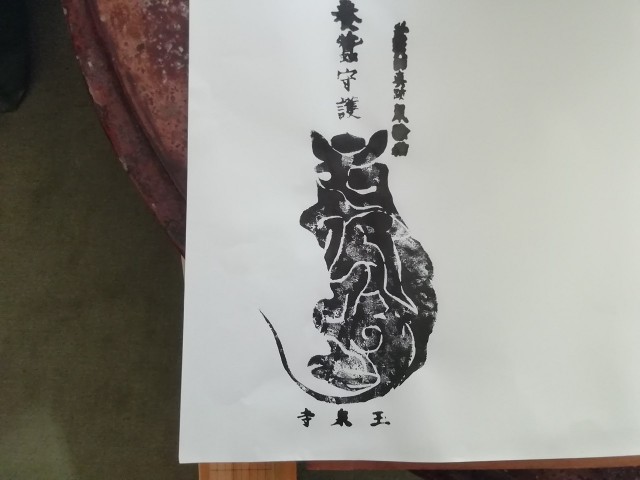

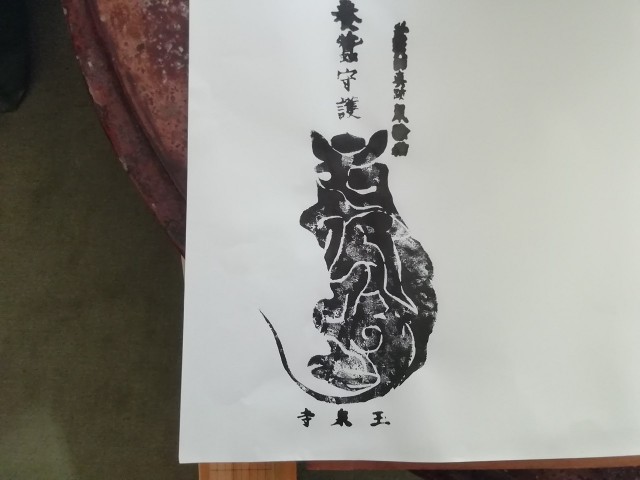

お蚕さんのお札

長野県は養蚕が盛んでした。

繭をつくり出すお蚕様は大切にされ、

やがて養蚕信仰となり、お蚕様の石碑であったり、

お札が残されているのだそうです。

またまた古いお札シリーズで、玉泉寺にも

そのお蚕様のお札が残されています。

お蚕様を食べてしまう、ネズミを捕まえる動物、ということで

猫もまた、信仰の対象として祀られています。

玉泉寺のお札は、その猫がデザインされたもの。

分かりづらいのですが、猫に梵字がデザインされていて

江戸時代のものと思われますが、なかなか洒落た木版です。

三峯講の狼のお札と同じように

富士見町の美術館、高原のミュージアムで5月30日まで

養蚕信仰の展示会が開かれており

玉泉寺の猫のお札も出張しております。

各地のお札や写真が、歴史背景含めて展示されているようです。

お近くの方、ご興味ある方、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。

繭をつくり出すお蚕様は大切にされ、

やがて養蚕信仰となり、お蚕様の石碑であったり、

お札が残されているのだそうです。

またまた古いお札シリーズで、玉泉寺にも

そのお蚕様のお札が残されています。

お蚕様を食べてしまう、ネズミを捕まえる動物、ということで

猫もまた、信仰の対象として祀られています。

玉泉寺のお札は、その猫がデザインされたもの。

分かりづらいのですが、猫に梵字がデザインされていて

江戸時代のものと思われますが、なかなか洒落た木版です。

三峯講の狼のお札と同じように

富士見町の美術館、高原のミュージアムで5月30日まで

養蚕信仰の展示会が開かれており

玉泉寺の猫のお札も出張しております。

各地のお札や写真が、歴史背景含めて展示されているようです。

お近くの方、ご興味ある方、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。

2021年04月20日

お年始には…

毎年、新年にお配りする「御年始」の粗品。

私が知る限りでは、干支の石鹸やティッシュ、

今年は携帯用孫の手、だったのですが…

昔のお年始が、どこからか出てきました。

針です。

昔は針をお年始にお渡ししていたんですね。

針供養は、今でもありますが

今よりももっと、針仕事が生活の一部としてあって

針も必要とされるものだったんですね。

時代の流れを感じました

私が知る限りでは、干支の石鹸やティッシュ、

今年は携帯用孫の手、だったのですが…

昔のお年始が、どこからか出てきました。

針です。

昔は針をお年始にお渡ししていたんですね。

針供養は、今でもありますが

今よりももっと、針仕事が生活の一部としてあって

針も必要とされるものだったんですね。

時代の流れを感じました

2021年04月08日

小菅神社へ

春休み、家族で野沢温泉〜飯山の旅へ行きました。

以前から行きたい、と思っていた

小菅神社へ。

手元の小菅神社のパンフレットから以下抜粋。

かつての小菅神社は、新義真言宗に属する小菅山元隆寺といい、

戸隠や飯綱と並ぶ北信濃の三大修験場として繁栄しました。

来由記によると、修験道の祖、役小角(えんのおづぬ)が680年に

小菅山を開山し、その後、坂上田村麻呂が小菅山元隆寺を創建したことが起源とされています。

小菅権現(摩多羅神)を祀り、熊野、吉野、白山、立山、山王、走湯、戸隠の

七柱の神々を勧請して、八所の宮殿を祀ったという小菅山では、

平安時代後期に熊野修験が入り込んで、小菅山の確立に寄与しました。

※※※※※※※※※※※※

明治の神仏分離令により、小菅山元隆寺から小菅神社になったのですが、

その最盛期には上の院16坊、中の院10坊、下の院11坊、合計37坊を有し、

10の末院、6社、5堂が立ち並び、修験、山伏、僧侶が300人いたとも言われている元隆寺。

その別当をしていたのが大聖院なのですが、昭和に建物は取り壊され、跡地に記念碑が建てられています。

※※※※※※※※※※※※

三の鳥居から続く杉並木は素晴らしく、

奥社までの約1キロの山道は、今回は断念しましたが

また次回、歩いてみたいと思っています。

大聖院跡地の裏山奥にある、歴代住職のお墓にも、手を合わせてきました。

今は杉の木の中にひっそりと在りますが

古いお墓でも大きく立派で、当時の小菅山がどれだけ繁栄していたかを感じました。

このような歴史ある興味深い小菅神社なのですが

その昔、小菅山元隆寺の一の坊、桜本坊。

江戸享保年間の中興の祖である住職の名が

玉泉寺歴代住職の過去帳にも残されていて……

同一時代の同じ名前。

同じ真言宗豊山派で修験道のお寺。

どうやら関係があるのではないか、と感じる点が多くあり

この秘密を探ってみたい、と思っているのです

またゆっくり、改めて奥信濃、小菅神社へ参拝したいと思います。

以前から行きたい、と思っていた

小菅神社へ。

手元の小菅神社のパンフレットから以下抜粋。

かつての小菅神社は、新義真言宗に属する小菅山元隆寺といい、

戸隠や飯綱と並ぶ北信濃の三大修験場として繁栄しました。

来由記によると、修験道の祖、役小角(えんのおづぬ)が680年に

小菅山を開山し、その後、坂上田村麻呂が小菅山元隆寺を創建したことが起源とされています。

小菅権現(摩多羅神)を祀り、熊野、吉野、白山、立山、山王、走湯、戸隠の

七柱の神々を勧請して、八所の宮殿を祀ったという小菅山では、

平安時代後期に熊野修験が入り込んで、小菅山の確立に寄与しました。

※※※※※※※※※※※※

明治の神仏分離令により、小菅山元隆寺から小菅神社になったのですが、

その最盛期には上の院16坊、中の院10坊、下の院11坊、合計37坊を有し、

10の末院、6社、5堂が立ち並び、修験、山伏、僧侶が300人いたとも言われている元隆寺。

その別当をしていたのが大聖院なのですが、昭和に建物は取り壊され、跡地に記念碑が建てられています。

※※※※※※※※※※※※

三の鳥居から続く杉並木は素晴らしく、

奥社までの約1キロの山道は、今回は断念しましたが

また次回、歩いてみたいと思っています。

大聖院跡地の裏山奥にある、歴代住職のお墓にも、手を合わせてきました。

今は杉の木の中にひっそりと在りますが

古いお墓でも大きく立派で、当時の小菅山がどれだけ繁栄していたかを感じました。

このような歴史ある興味深い小菅神社なのですが

その昔、小菅山元隆寺の一の坊、桜本坊。

江戸享保年間の中興の祖である住職の名が

玉泉寺歴代住職の過去帳にも残されていて……

同一時代の同じ名前。

同じ真言宗豊山派で修験道のお寺。

どうやら関係があるのではないか、と感じる点が多くあり

この秘密を探ってみたい、と思っているのです

またゆっくり、改めて奥信濃、小菅神社へ参拝したいと思います。

2021年03月22日

玉泉寺 春のお彼岸です

3月の17日から、春分の20日を挟んで

23日は、春のお彼岸です。

あちらの世界、彼岸と

私達が暮らすこちらの世界、此岸(しがん)が

一年で一番近くなる日なので

春分と秋分を挟んで前後3日間を

お彼岸として、お墓参りをして

ご先祖さんに手を合わせ、日頃の感謝などします。

春秋のお彼岸シーズンには、どこのお寺お墓もそうだと思いますが

お墓参りの方が多くいらっしゃいます。

玉泉寺にはお寺の裏山に数は多くありませんが

お墓があるので、お墓参りに来られる方とお話したりします。

最近は、お墓について相談をされる方がより多くなったと感じます。

お墓のあとを守る人がいない、

いたとしても遠くにいるので困っている、

自分たちも高齢になり、お墓参りに来られない、などなど。

それぞれのご家族によって状況が異なるので、

お話もそれぞれではありますが

心配事があれば、お寺さんへ遠慮なく聞いてみると良いと思いますし、

当山玉泉寺でも、もちろんいつでもお話があればお聞きします。

どんなことでも、分からないことやお困りごとがあればご相談ください。

お彼岸に、ご先祖さんに手を合わせると

自分の今後、子供や孫の未来のことも考えたりします。

お墓をどうするか、ということだけでなく

人生すべてにおいても、今だけのこと、目先のことだけでなく、

先のことを予想し、考え暮らすことは

私達人間の知恵でもあるのだそうです。

お彼岸、ご先祖さんに手を合わせ

先のこと、未来について思ってみたり

家族と話してみるのも良いと思います。

23日は、春のお彼岸です。

あちらの世界、彼岸と

私達が暮らすこちらの世界、此岸(しがん)が

一年で一番近くなる日なので

春分と秋分を挟んで前後3日間を

お彼岸として、お墓参りをして

ご先祖さんに手を合わせ、日頃の感謝などします。

春秋のお彼岸シーズンには、どこのお寺お墓もそうだと思いますが

お墓参りの方が多くいらっしゃいます。

玉泉寺にはお寺の裏山に数は多くありませんが

お墓があるので、お墓参りに来られる方とお話したりします。

最近は、お墓について相談をされる方がより多くなったと感じます。

お墓のあとを守る人がいない、

いたとしても遠くにいるので困っている、

自分たちも高齢になり、お墓参りに来られない、などなど。

それぞれのご家族によって状況が異なるので、

お話もそれぞれではありますが

心配事があれば、お寺さんへ遠慮なく聞いてみると良いと思いますし、

当山玉泉寺でも、もちろんいつでもお話があればお聞きします。

どんなことでも、分からないことやお困りごとがあればご相談ください。

お彼岸に、ご先祖さんに手を合わせると

自分の今後、子供や孫の未来のことも考えたりします。

お墓をどうするか、ということだけでなく

人生すべてにおいても、今だけのこと、目先のことだけでなく、

先のことを予想し、考え暮らすことは

私達人間の知恵でもあるのだそうです。

お彼岸、ご先祖さんに手を合わせ

先のこと、未来について思ってみたり

家族と話してみるのも良いと思います。

2021年03月15日

令和3年度 初午祭、無事に

昨日、令和3年度の初午が無事に執り行われました。

今年はお投じの振る舞いもナシ。

人数制限を設けてのお祭りでした。

それでも、1年の安寧を祈願するため

参拝に来られる方も多く、賑やかな春の一日となりました。

毎度のことながら、準備の段階から

役員さん、お手伝いの皆さん駆け付けてくださって

ありがとうございました

今年はお投じの振る舞いもナシ。

人数制限を設けてのお祭りでした。

それでも、1年の安寧を祈願するため

参拝に来られる方も多く、賑やかな春の一日となりました。

毎度のことながら、準備の段階から

役員さん、お手伝いの皆さん駆け付けてくださって

ありがとうございました

2021年03月04日

役にたてない人はない

我が家の長男は、地域を走るコミュニティバスに乗って学校へ行きます。

超限界集落なので、乗る人もわずか。

「子供がいるから、バスが走ってくれて有り難い。」と

よく言われます。

子供が学校へ通うためのスクールバスでもあるので、

子供がいなければ、この地域のバスは走らないのです。

子供が一人でもいれば、バスは走る。

ですから、バス一つとっても子供は貴重な存在です。

「それに子供が乗っていれば、張り合いがあるからね」。

子供が居てくれて有り難い、と言われますが

子供を育てている私たちにとっても

おじいちゃんおばあちゃんと一緒にバスに乗って学校へ通える、というのは

本当に有り難いことです。

安心して乗せられるし、

大人になって、おじいちゃん達とバスに乗っていったなぁ、と

思い出してくれるかも。

せんべいやヤクルトなど貰って帰ってきたり

地域の皆に愛されているなあと感じます。

子供が居てくれて…、という話はよく聞くけれど、

いやいや、お年寄りも居てくれてありがたい!

その存在だけで、私達にとってはありがたい。

役に立てない人などない、気づいていないかもしれないけど、

皆なにかの役に立っているんだよ、という話がありますが、

まさにそれ。

一緒にバスに乗ってくれるお年寄りは、

私達にとっては手を合わせたくなるほどありがたいのです。

子供もお年寄りもお互いに支え合って暮らしているんだな、

という思いです。

超限界集落なので、乗る人もわずか。

「子供がいるから、バスが走ってくれて有り難い。」と

よく言われます。

子供が学校へ通うためのスクールバスでもあるので、

子供がいなければ、この地域のバスは走らないのです。

子供が一人でもいれば、バスは走る。

ですから、バス一つとっても子供は貴重な存在です。

「それに子供が乗っていれば、張り合いがあるからね」。

子供が居てくれて有り難い、と言われますが

子供を育てている私たちにとっても

おじいちゃんおばあちゃんと一緒にバスに乗って学校へ通える、というのは

本当に有り難いことです。

安心して乗せられるし、

大人になって、おじいちゃん達とバスに乗っていったなぁ、と

思い出してくれるかも。

せんべいやヤクルトなど貰って帰ってきたり

地域の皆に愛されているなあと感じます。

子供が居てくれて…、という話はよく聞くけれど、

いやいや、お年寄りも居てくれてありがたい!

その存在だけで、私達にとってはありがたい。

役に立てない人などない、気づいていないかもしれないけど、

皆なにかの役に立っているんだよ、という話がありますが、

まさにそれ。

一緒にバスに乗ってくれるお年寄りは、

私達にとっては手を合わせたくなるほどありがたいのです。

子供もお年寄りもお互いに支え合って暮らしているんだな、

という思いです。

2021年03月01日

名物おとうじを伝え繋ぎたい!

今年は3月14日に行う、玉泉寺の初午護摩法要。

いつもであれば、外にかまどを置いて、蕎麦を茹でて

野菜など具がたくさん入った、温かい出汁つゆにお蕎麦を入れて食べる

お投じ(おとうじ)、を何百食も用意して振る舞います。

本堂内で座ってゆっくり召し上がっていく方もいれば、

早目に帰る方もいるので、外に鍋を用意しておいて

立ち食いおとうじも。

昨年に続き、残念ですが今年もコロナの影響で、食事の振る舞いは中止です。

私は、かまどで火を焚いて蕎麦を茹でてつくる

このお投じが好きで、

すっごく美味しい、と言うわけではないのですが(失礼!)

この賑やかな初午祭りの雰囲気の中で

お寺のおばちゃんたちやお手伝いに来てくれる若い子たちと

外で火を焚き、台所でワイワイやりながら作るのも好きだし、

ここに来たらこれを食べなくちゃ、と言っておかわりをしてくれるのも嬉しいし

外にテーブルを出して、山の景色を見ながら立ち食いしていく皆さんと話すのも楽しいし、

とにかく、このおとうじの色々が好きだなぁ、と改めて感じます。

コロナでここ2年、おとうじは中止になってしまい、残念なのに加え

おとうじ作りなどを取り仕切ってくれるお寺のおばちゃん達が、年々高齢化で

いつまで、こうしたおとうじが作れるのかと心配になります。

外のかまどで蕎麦を茹でる。

こうしたことが、いつまでできるだろうか。

業者に頼んで、お弁当を用意してもらうことは簡単だけど、

やっぱり、かまどで蕎麦を茹でて、おとうじくらいは作りたい。

熟練のおばちゃん達のようにテキパキとはできないけれど

できる限り、おばちゃん達から見て学んで、おとうじを作り続けたいと思います。

食事の振る舞いも含めて、手作りのものが少なくなっていく中で

こうした事は貴重であるし、大切なんじゃないかなと思います。

誰もやる人、できる人がいなくなる前に、覚えておきたい。

できなくても、こんなことしてたんだ、という事を知っておきたい。

最近は大変有り難い事に、若い人もお手伝いに来てくれます。

お寺も時代とともに変わってはいきますが

これからも、できる限り、やれる事は続けていきたいと思います。

いつもであれば、外にかまどを置いて、蕎麦を茹でて

野菜など具がたくさん入った、温かい出汁つゆにお蕎麦を入れて食べる

お投じ(おとうじ)、を何百食も用意して振る舞います。

本堂内で座ってゆっくり召し上がっていく方もいれば、

早目に帰る方もいるので、外に鍋を用意しておいて

立ち食いおとうじも。

昨年に続き、残念ですが今年もコロナの影響で、食事の振る舞いは中止です。

私は、かまどで火を焚いて蕎麦を茹でてつくる

このお投じが好きで、

すっごく美味しい、と言うわけではないのですが(失礼!)

この賑やかな初午祭りの雰囲気の中で

お寺のおばちゃんたちやお手伝いに来てくれる若い子たちと

外で火を焚き、台所でワイワイやりながら作るのも好きだし、

ここに来たらこれを食べなくちゃ、と言っておかわりをしてくれるのも嬉しいし

外にテーブルを出して、山の景色を見ながら立ち食いしていく皆さんと話すのも楽しいし、

とにかく、このおとうじの色々が好きだなぁ、と改めて感じます。

コロナでここ2年、おとうじは中止になってしまい、残念なのに加え

おとうじ作りなどを取り仕切ってくれるお寺のおばちゃん達が、年々高齢化で

いつまで、こうしたおとうじが作れるのかと心配になります。

外のかまどで蕎麦を茹でる。

こうしたことが、いつまでできるだろうか。

業者に頼んで、お弁当を用意してもらうことは簡単だけど、

やっぱり、かまどで蕎麦を茹でて、おとうじくらいは作りたい。

熟練のおばちゃん達のようにテキパキとはできないけれど

できる限り、おばちゃん達から見て学んで、おとうじを作り続けたいと思います。

食事の振る舞いも含めて、手作りのものが少なくなっていく中で

こうした事は貴重であるし、大切なんじゃないかなと思います。

誰もやる人、できる人がいなくなる前に、覚えておきたい。

できなくても、こんなことしてたんだ、という事を知っておきたい。

最近は大変有り難い事に、若い人もお手伝いに来てくれます。

お寺も時代とともに変わってはいきますが

これからも、できる限り、やれる事は続けていきたいと思います。

2021年02月15日

令和3年度 初午護摩供の受付始まりました

毎年恒例の初午護摩供、申込みが始まりました。

今年の初午は、2月3日でした。

旧暦2月は今の3月頃にあたり、

畑仕事が始まる時期。

五穀豊穣などを願い、農耕の神様であるお稲荷さんに参拝するのが

初午祭りです。

お稲荷さんは五穀豊穣の神様ですが今では、五穀豊穣だけでなく

家内安全、商売繁盛など、様々なご利益を祈願するために多くの人が

訪れます。

玉泉寺では、本来の初午の日では

雪が深く、皆さんに集まって頂くことが難しいため

3月の第2日曜日に、毎年護摩法要を行っています。

別名星祭り、ともいい

自らの星回りを良くし、良い一年になるように、とも祈願するところです。

今年の玉泉寺の護摩供は

3月14日(日)。

コロナ予防のため、感染対策をとりながら

例年よりも大幅に縮小して行います。

申し込みを希望される方は、玉泉寺☎026-262-4222へご連絡ください。

今年も良い年となりますように!

今年の初午は、2月3日でした。

旧暦2月は今の3月頃にあたり、

畑仕事が始まる時期。

五穀豊穣などを願い、農耕の神様であるお稲荷さんに参拝するのが

初午祭りです。

お稲荷さんは五穀豊穣の神様ですが今では、五穀豊穣だけでなく

家内安全、商売繁盛など、様々なご利益を祈願するために多くの人が

訪れます。

玉泉寺では、本来の初午の日では

雪が深く、皆さんに集まって頂くことが難しいため

3月の第2日曜日に、毎年護摩法要を行っています。

別名星祭り、ともいい

自らの星回りを良くし、良い一年になるように、とも祈願するところです。

今年の玉泉寺の護摩供は

3月14日(日)。

コロナ予防のため、感染対策をとりながら

例年よりも大幅に縮小して行います。

申し込みを希望される方は、玉泉寺☎026-262-4222へご連絡ください。

今年も良い年となりますように!

2021年01月15日

新 平家物語!

私の最近の趣味。

それは読書です。

と、焚き火とウイスキー。

何を読んでいるかというと

吉川英治の新平家物語。

焚き火をしながらウイスキー飲んで

平家物語を読む…

…渋い…

渋すぎる!!!

と思ったそこのあなた!

面白いんです!ぜひ手にとって見てはいかがでしょう!

吉川英治の言葉の書き方、紡ぎ方が絶妙すぎて

読み始めたら止まりません!

好き不好きがあるので、ゴリ押しはできませんが

何を隠そう、私は10年ぶりに読み返しています。

初めて読んだのは、ちょうど結婚する前くらい。

平家物語は、その名の通り

平氏と源氏の盛者必衰の物語ですが

この物語に源氏武者の木曽義仲が出てきます。

玉泉寺は木曽義仲ゆかりの寺と言われているので、

ちょうど結婚前に平家物語を読んでいた者としては

玉泉寺に行ってみたかった、というのもあり

色々とご縁があったのでしょう、

あれよあれよと言う間におヨメに来てしまったのであります。

あれから10年。

久しぶりに読み返してみると、また違った読み方や発見ができて

改めて面白いな、英治はすごいな、と思うのです

うまく言えないのですが

木曽義仲が登場する章には

その昔、信濃、善光寺平、この辺りに暮らしていた人達が間違いなくいる、

と思うと、また今を生きている自分を思うと

繋がっているんだなぁという感覚がじーーん、と湧いてくるのです。

特に玉泉寺は源氏とのつながりもあるお寺のようで

それをこの10年で知るにつけ、

またひとり感動してしまうのです。

お寺というのは地域の歴史をよく知り、守り、伝える場所でもあり、

訪れた人がそうした昔からの繋がりや歴史を知ることで

何だが、こう、自分の身辺を大切にしよう、と言うような

気持ちになるのではないかと思うのです。

一昨年、壇信徒旅行で行った滋賀の三井寺が物語中には

たくさん登場していて

あの場所が!、という感動が個人的にもあるわけです。

ステイホーム、自粛自粛と言われている最中、

読書もいいもんですね。

みなさんもお気に入りの一冊を!

それは読書です。

と、焚き火とウイスキー。

何を読んでいるかというと

吉川英治の新平家物語。

焚き火をしながらウイスキー飲んで

平家物語を読む…

…渋い…

渋すぎる!!!

と思ったそこのあなた!

面白いんです!ぜひ手にとって見てはいかがでしょう!

吉川英治の言葉の書き方、紡ぎ方が絶妙すぎて

読み始めたら止まりません!

好き不好きがあるので、ゴリ押しはできませんが

何を隠そう、私は10年ぶりに読み返しています。

初めて読んだのは、ちょうど結婚する前くらい。

平家物語は、その名の通り

平氏と源氏の盛者必衰の物語ですが

この物語に源氏武者の木曽義仲が出てきます。

玉泉寺は木曽義仲ゆかりの寺と言われているので、

ちょうど結婚前に平家物語を読んでいた者としては

玉泉寺に行ってみたかった、というのもあり

色々とご縁があったのでしょう、

あれよあれよと言う間におヨメに来てしまったのであります。

あれから10年。

久しぶりに読み返してみると、また違った読み方や発見ができて

改めて面白いな、英治はすごいな、と思うのです

うまく言えないのですが

木曽義仲が登場する章には

その昔、信濃、善光寺平、この辺りに暮らしていた人達が間違いなくいる、

と思うと、また今を生きている自分を思うと

繋がっているんだなぁという感覚がじーーん、と湧いてくるのです。

特に玉泉寺は源氏とのつながりもあるお寺のようで

それをこの10年で知るにつけ、

またひとり感動してしまうのです。

お寺というのは地域の歴史をよく知り、守り、伝える場所でもあり、

訪れた人がそうした昔からの繋がりや歴史を知ることで

何だが、こう、自分の身辺を大切にしよう、と言うような

気持ちになるのではないかと思うのです。

一昨年、壇信徒旅行で行った滋賀の三井寺が物語中には

たくさん登場していて

あの場所が!、という感動が個人的にもあるわけです。

ステイホーム、自粛自粛と言われている最中、

読書もいいもんですね。

みなさんもお気に入りの一冊を!

2021年01月06日

新年 あいさつ回りへ

毎年、1月4日は三が日の参拝のお客さんも落ち着くので

ご近所の皆さんへ、新年のあいさつ廻りへでかけます。

ご近所さんと言っても、超限界集落のこの地域では

その数も少なく、かつ、年々戸数も減っています。

特に、ここ数年の減少傾向が半端ありません。

そんな中でも、雪深い家々に

じっとしている一人暮らしなどされてる

お年寄りの皆さんに

我が家のちびっ子達を引き連れて

「こんにちはー!」、と挨拶に伺うのは

欠かすことのできないお仕事です。

雪深い、こうした場所に暮らしているお年寄りは

年末年始お正月と、街場にある子供たち家族の家に呼ばれ、

数日から数週間ほど、街へ行くことがあります。

街へ行くと、子供たちが身の回りのことをやってくれるので

自分は動かずにいられるのですが

山へ戻って来ると、体が動かなくなって困るんだ、と

挨拶廻りに行った際に、おばあちゃんが話してくれました。

確かに、山は一人暮らしという点もあったり不便でもあるけど

それが自分でやらなければならない、という力になって

元気で動ける体が保たれるのです。

便利さが人間の機能を衰えさせるとは

おかしなものだと思ってしまいました。

何事も程々がいいのではないかなぁ。

子どもたちは、みかんやらお菓子やらを貰って得意顔。

雪の中、転げまわりながらお仕事を頑張っていました

ご近所の皆さんへ、新年のあいさつ廻りへでかけます。

ご近所さんと言っても、超限界集落のこの地域では

その数も少なく、かつ、年々戸数も減っています。

特に、ここ数年の減少傾向が半端ありません。

そんな中でも、雪深い家々に

じっとしている一人暮らしなどされてる

お年寄りの皆さんに

我が家のちびっ子達を引き連れて

「こんにちはー!」、と挨拶に伺うのは

欠かすことのできないお仕事です。

雪深い、こうした場所に暮らしているお年寄りは

年末年始お正月と、街場にある子供たち家族の家に呼ばれ、

数日から数週間ほど、街へ行くことがあります。

街へ行くと、子供たちが身の回りのことをやってくれるので

自分は動かずにいられるのですが

山へ戻って来ると、体が動かなくなって困るんだ、と

挨拶廻りに行った際に、おばあちゃんが話してくれました。

確かに、山は一人暮らしという点もあったり不便でもあるけど

それが自分でやらなければならない、という力になって

元気で動ける体が保たれるのです。

便利さが人間の機能を衰えさせるとは

おかしなものだと思ってしまいました。

何事も程々がいいのではないかなぁ。

子どもたちは、みかんやらお菓子やらを貰って得意顔。

雪の中、転げまわりながらお仕事を頑張っていました